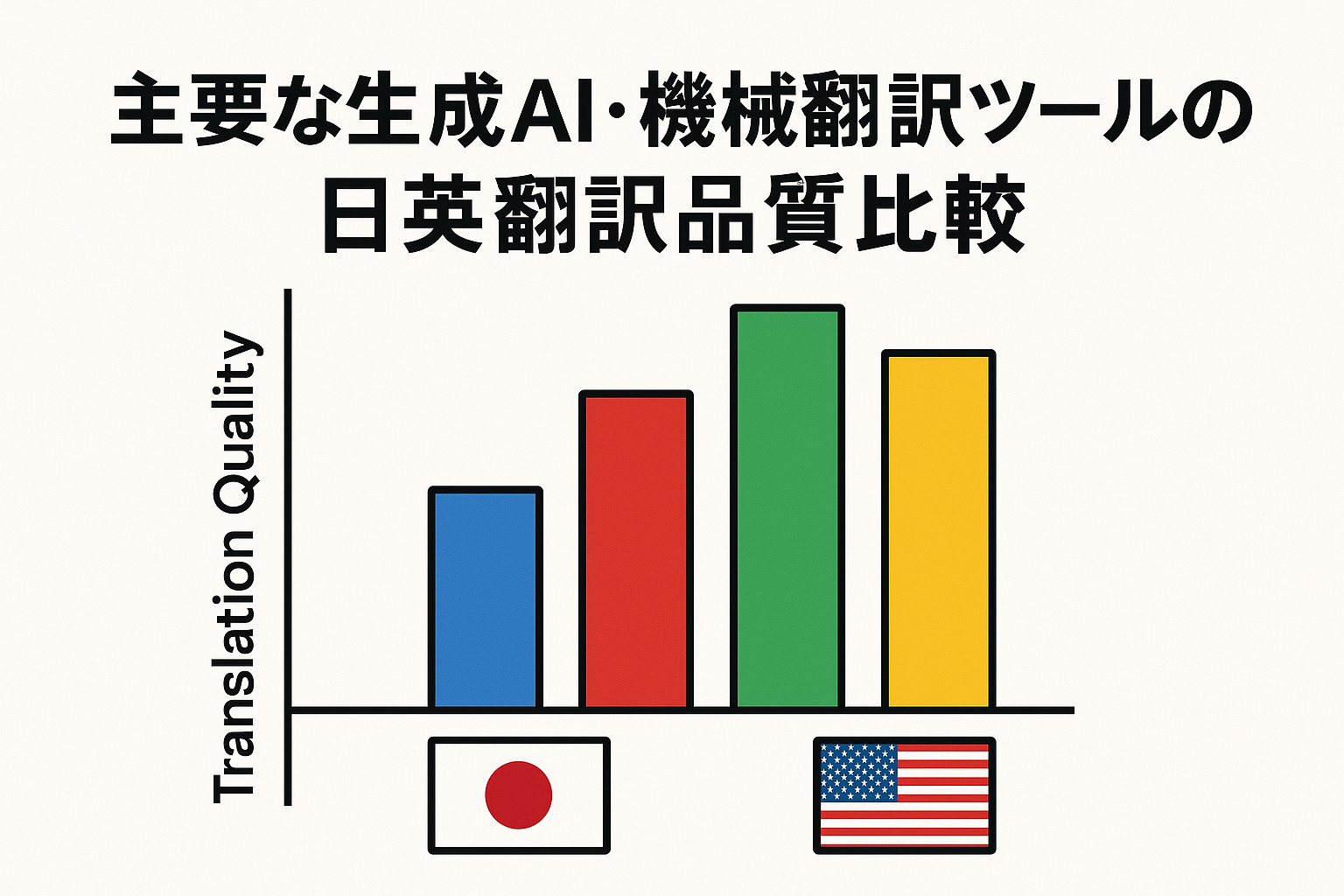

こんにちは!近年、ChatGPTをはじめとした生成AIが翻訳の現場で注目を集めています。多言語対応力や文脈理解力が向上していることから、翻訳者の作業を効率化したり、下訳を作るうえで大いに役立つシーンが増えました。

とはいえ、どんなに優れたAIでも「人間のようにすべてを理解しているわけではない」という事実は変わりません。実際にAI翻訳に頼りきったことで起こった失敗事例も数多く報告されています。この記事では、実務翻訳や企業の利用事例から明らかになった失敗例をご紹介し、それらから得られる教訓をまとめてみたいと思います。

敬語の誤訳で取引先を怒らせたケース

ある企業が海外取引先へ送る日本語メールをAI翻訳したところ、「厚意(こうい)」が「怒り(こうい)」と誤変換されてしまったそうです。その結果、英語表現が“We appreciate your anger.”(「あなたの怒りに感謝します」)になり、取引先は「私たちは怒っていないのに…?」と困惑。誤解の解消に時間を要し、ビジネス上の信頼関係まで損なわれかねない事態となりました。

ポイント:

- 丁寧表現など微妙なニュアンスは誤訳しやすい

- ビジネスメールなど重要な文面は最終的に人間がチェックすべき

キャッチコピー直訳でブランドイメージを損ねたケース

日本の食品メーカーが商品広告のキャッチコピー「この味、一度食べたら忘れられない!」をAI翻訳したところ、英語では“This taste is unforgettable… in a bad way.”という意味深な訳に。英語の“unforgettable”はたいていポジティブな文脈で使われますが、直訳されると「まずい味で忘れられない」というネガティブなニュアンスを帯びてしまいました。その結果、商品の評判まで下がりかねない状況に。

マーケティングやコピーの翻訳では、単に直訳するのではなくターゲット言語の文化や言葉遣いに合わせた「ローカライズ」の重要性が浮き彫りになりました。

契約書の誤訳が訴訟トラブルに発展したケース

英文契約書をAIで翻訳した際、“shall not”が訳から抜け落ち、本来は「合意額を超える損害賠償については責任を負わない」内容が、「合意額を超える損害賠償について責任を負う」という真逆の意味に。些細な表現ミスが重大な紛争を引き起こし、訴訟にまで発展してしまいました。法律文書は専門用語だけでなく、助動詞や否定表現のミスが致命傷となり得る典型的な例です。

財務データの誤訳で数字が水増しされたケース

財務報告をAIに訳させたところ、「9億円」や「125億円」などが英語で一桁大きな数字に変換されていたケースが報告されています。たとえば実際は0.9 billion yenに相当するものを9 billion yenと訳してしまうなど、ほんの少しの違いでも大問題。

数値の誤訳は気づきにくく危険度が高いため、特に金額や日時など重要データの翻訳には細心の注意が必要です。

AI翻訳の“幻覚”で原文内容が欠落したケース

複雑な文章を機械翻訳にかけたところ、原文の一部がすっぽり抜け落ちたり、まったく関係のない文章で置き換えられる現象が見られた例があります。一見自然な訳文に見えるため、気づかずそのまま通してしまうリスクも…。こうした“幻覚”(ハルシネーション)現象は、AIが知らない表現に遭遇すると適当に埋め合わせてしまうことが原因。最終的には原文との照合が欠かせません。

AI利用による機密情報漏洩のケース

翻訳ではありませんが、Samsung社の事例が有名です。社員がChatGPTに機密コードや社内会議の内容をそのまま入力してしまい、外部に流出する事故が複数回発生しました。OpenAIなどのサービスは入力データを学習に利用し得るため、守秘義務や契約上の問題がある原稿をそのまま突っ込むのは大変リスキー。翻訳者にとっても他人事ではありません。

知識不足のAIが誤情報を提示したケース

ある翻訳者がChatGPTに「平成31年は存在するか?」と質問したところ、AIは「存在しない」と自信満々に誤答を連発しました。実際には平成31年(2019年4月まで)はあるのに、間違いを指摘してもまた別の誤情報を繰り返す始末。AIは膨大な知識をもっているように見えても、事実確認をしないままに答えを「それっぽく」作り上げることがあります。最終的な正誤判断は人間に委ねられていると認識しておきましょう。

失敗から学ぶ注意点・教訓

- AI翻訳を鵜呑みにしない

流暢な文章が出力されても必ずしも正しいとは限りません。原文との照合や人間によるレビューを欠かさずに。 - 重要文書は専門家の確認を

ビジネスメールや契約書、法務・財務分野などの翻訳は一語でも大きな影響を与えます。プロやネイティブによる最終チェックが必要です。 - ニュアンスや文化的背景を考慮する

マーケティング文やコピーは直訳で意味が変わることも。ターゲット文化に合ったローカライズが必須です。 - 数字や専門用語は要ダブルチェック

桁の間違いや用語の誤変換は見落とすと大きなトラブルに。信頼できる情報源と照らし合わせましょう。 - 機密情報は扱わない

オンラインの生成AIに守秘義務のある文章を入れると情報漏洩リスクがあります。必要に応じてオフラインや社内限定のツールを検討するなど、安全策を講じましょう。 - AIの限界を理解する

AIは知らないことには的外れな回答をしてしまうことも多いです。最終的な判断や整合性チェックは人間が担うべきです。

おわりに

翻訳業界では生成AIの進化とともに、プロ翻訳者の役割も変化しつつあります。AIを“相棒”として上手に活用すれば、生産性を高めながら質の高い翻訳を短時間で提供することも可能です。

しかし、今回紹介したような失敗事例はどれも「最後に人間の目で確認する」というプロセスを経ていれば防げたものばかり。翻訳者が自らの言語力や専門知識を活かしてAIの誤りを正し、繊細なニュアンスを補完することこそ、真に価値ある翻訳を生むカギとなります。

これからも新技術を取り入れながら、自分自身のスキルアップを重ねていきましょう。AI時代においても、翻訳者の存在意義はむしろ高まっていくはずです!